ARTICLES

JY × Meiji Hijikata|The Fusion of Calligraphy and Art: The Leopard as a Symbol of the Wild

2023.07.26

INTERVIEW

JY × 土方明司

川崎市岡本太郎美術館の土方明司館長がアーティストとの対話を通して作品に迫るシリーズ。第一弾は日本で統計物理学「浸透」を学び、「フラクタル」研究を制作に応用したアーティストの"JY"との対談を2回に分けてお届けする。

前半となる本記事では、2023年3月に台湾で個展、また同時期に香港で江上越とのコラボレーション展を振り返りながら、「書と画」そして最新シリーズの「豹」について語られた。

書と画

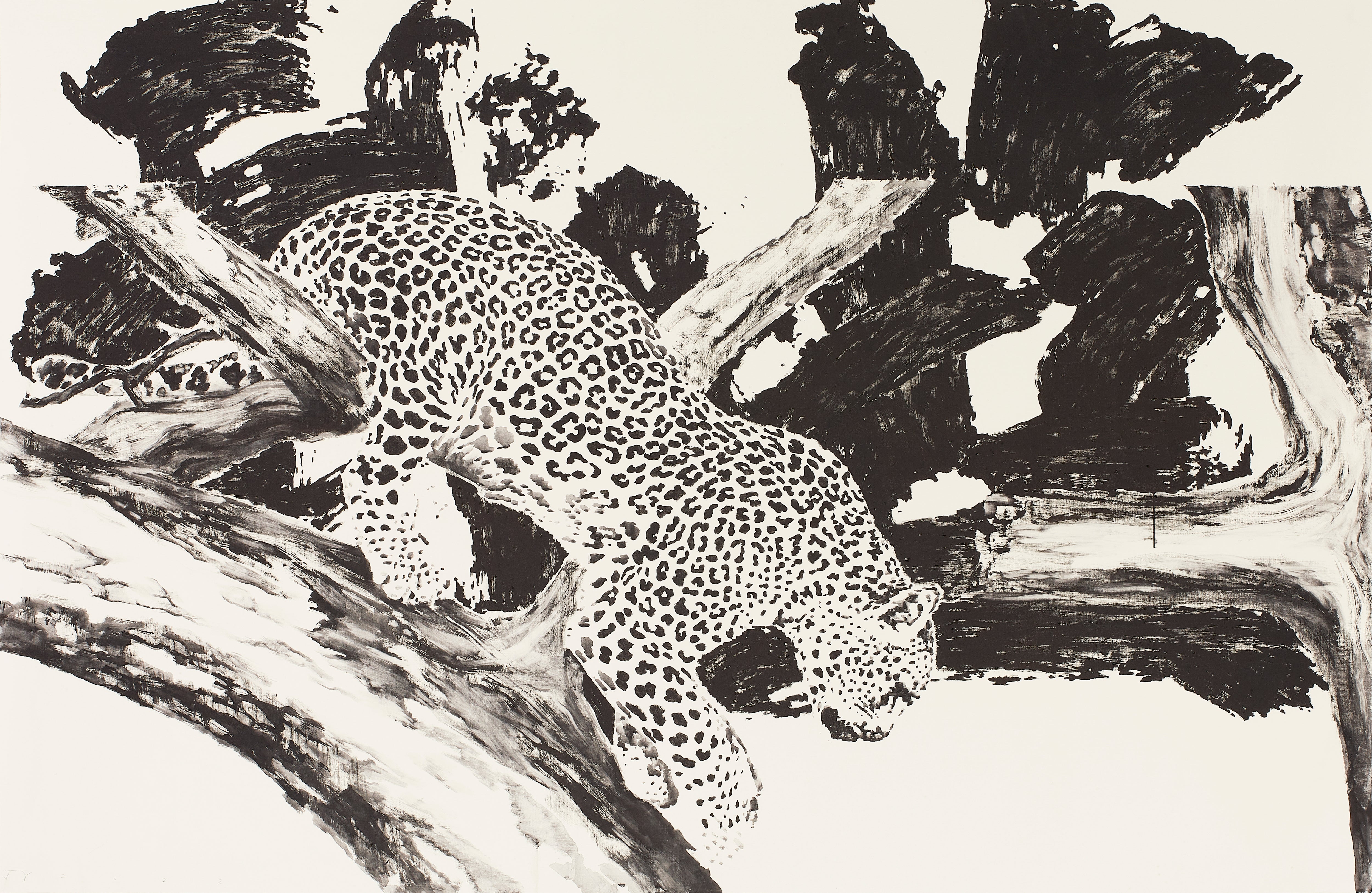

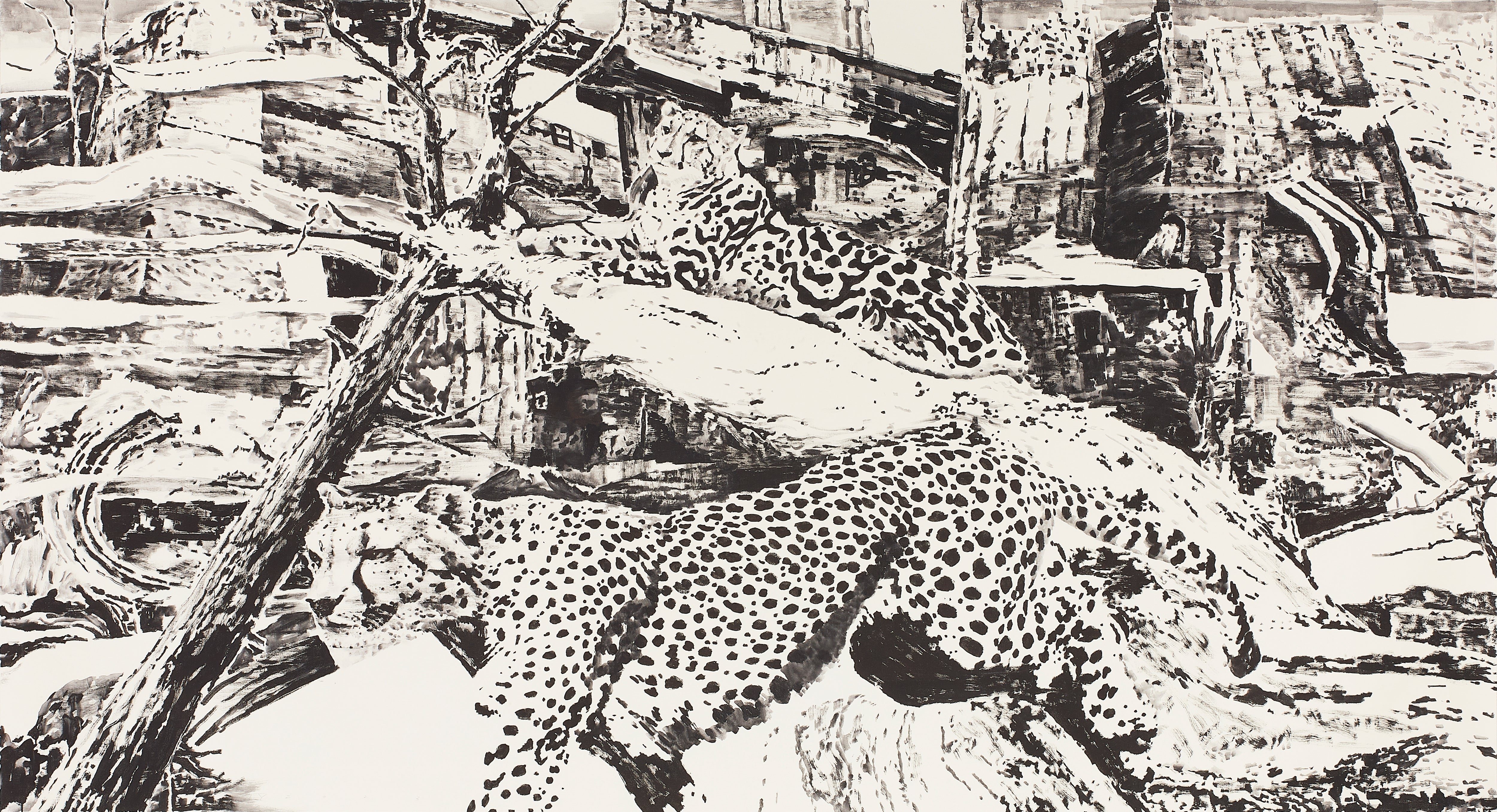

JY個展『Carefree Excursion』2023, ホワイトストーンギャラリー台北

土方:台湾での個展はいかがでしたか?

JY:とても良かったです。今回の個展会場は天井が高く空間も広かったので、スペースに合わせて大きな作品を展示しました。私の作品は墨一色の東洋的なスタイルではありますが、従来の表現とはかなり異なるので、鑑賞者の方の驚きや興味を直接感じられたことが、非常に良かったです。

土方:鑑賞者の方はどんな風に鑑賞されていましたか?

JY:「ここにいるのは豹なのかな」と、戸惑いながら観ている方が多かったですね。例えば豹の背景には、荒廃した景色や、木や岩などが剥き出しになった景色が広がっている。一般的な動物画とは全く異なる点に興味を持ってくださる方が多かったです。

台湾での個展では、豹の背後に書を書いた作品も多数展示しました。文字と動物と、作品によっては枝を組み合わせています。一見すると調和しづらい素材ですが、ひとつのキャンバスに置くことで、それらが一体になって鑑賞者に迫る所があったのではないでしょうか。

展示風景 書単体

土方:確かに今までは、書は書、絵は絵、と全く別物と考えられていた。JYさんが書と絵を同次元で行っている理由は?

JY:私は、書に書かれている内容だけではなく、ひとつの空間をどうやって書で体現していくかということを重要視しています。書を書く時の生き生きとした筆運びや勢いを、いかに動物の呼吸と重ねることができるか。

例えば、水墨画には絵の中に文字が書かれている「画讃」がありますが、画讃のように並列に並べるのではなく、両者を合わせて1つの空間を作りだすために、様々な表現を試みました。

土方:生命のリズム、とでも言うのでしょうか。元々中国では「書画一致」という言葉があります。また、書がすべての芸術の原点であり、書の筆捌きから絵が生まれたという考え方もありますよね。

JY:解釈は様々ありますが、中国の呉昌碩は篆書の筆使いで画を描いていると言われています。書は元々漢字は象形文字から変化してきたのですが、行書になってくると、形よりはむしろリズム感の方が重要になってくる。この躍動する部分に、書の生命力があるのではないかと思いますね。筆は人間の延長部分として、生命や魂を書き記して形にする。そういう意味で書と画は共通すると、私は強く感じています。

土方:JYさんは幼い頃から書や篆刻をなさって、中国でもかなり評判になっていた。書の素養があったからこそ、書と絵というものを一緒に表現するという新しい試みに至ったんですね。

JY《遊戯》2022, 198.0 × 308.0 cm, Roll, Canvas, Japanese ink.

豹、野生との出会い

土方:アーティストとしての活動は30年を超えていますが、表現方法はどのように変化してきましたか?

JY:計画的に考えて一歩一歩進んできたわけではなく、自分で感じたものを確かめたいという気持ちに沿って、制作を進めてきたような気がしますね。振り返ってみると、3段階に分けることができるでしょうか。

1番目は浸透などの物理現象を利用した段階。2番目はフラクタル理論を応用した思考と制作。最も変わったのは、3番目の豹を描いた段階です。

土方:今の段階ですね。

JY:豹を書く前は、空間を広げていくような実験的な内容が多かったんですが、やっているうちに「自分の居場所を確かめたい」という気持ちが強くなりました。そこで、作品の対象をもっと具体的なものにして、空間を限定できないかと考えたんです。自分の分身のような存在を限定した空間の中で冒険させるような。

土方:自分の分身とおっしゃていましたが、なぜ豹なんですか?

JY:豹そのものに非常に魅力がありますし、子供の時に豹と遭遇したことも関係あるかもしれません。

土方:豹と?

JY:自分の記憶では定かではないんですが、親がよく「豹に会って危なかった」って言っていました(笑)。今までと全く違う作風なので、「豹を書こう」と決めた後も心理的に抵抗がありましたが、限定された空間の中で無限を感じられるような作品を作りたいという気持ちが強くなっていたので、それへの挑戦という意味もあります。

JY《Post-modern Culture》2023, 198.0 × 368.0 cm, Roll, Canvas, Japanese ink.

土方:なるほど。この豹はなんのメタファーなのでしょうか?

JY:野生ですね。

理性と感性などの関係はこれまでにも多くのアーティストが用いていますが、僕は今回の制作を 通して、野生と文明はどのようにぶつかるのかと問いかけたいのです。例えば、文明は野生(自然)のものを非常に傲慢な態度でもって扱っているように、私には見える。そうすると、どちらが本当に ”野生的”なのか疑問に感じます。

私は豹を野生の象徴として描くことで、私たちの傲慢な態度を文明に問う、という意図を持っています。ある日この世界が破滅して、人間が自慢げに作ってきた建物が全て破壊された時、まだそこに文明は存在するのか。この疑問を野生の象徴である豹が代弁しています。

JY個展『Carefree Excursion』2023, ホワイトストーンギャラリー台北

土方:作品を拝見すると、豹のフォルムは輪郭線を全く伴ってないですよね。フォルムや輪郭、陰影などは西洋美術的なアプローチだけど、対してJYさんの作品は豹を実在というよりも気配として捉えようとしているように感じる。これには書の筆法が関係しているのでしょうか?

JY:その通りですね。書を書いている時にリズム、というか作品全体が渾然一体になっていく感覚があるんです。中国における「気」と言えるでしょうか。この気を凝縮すると、たまたま豹の形になって、分散していくと空気になる。凝縮と発散を内包した感覚を重要視しています。

土方:最新シリーズの手応えはどうでしたか?

JY:今までにない形式への挑戦なので、それだけでも興奮する部分がありました。これからもっと展開できるような気がします。

芸術を通じ、社会問題や人間の存在について思考することを促すJYの作品。その創造性と独自のアプローチで、書と絵画の融合を実現。対談を通し、次なるヴィジョンと展開の可能性が熱く語られた。代表的なモチーフ、荒廃した大地に生きる「豹」はどのような進化を遂げ、文明にいかに語りかけるのか。後半では物理学とアートの関連性が解き明かされる。

ARTIST

JY was born in China and is widely regarded as a pioneering figure in the development of contemporary art in Japan. With a doctorate in physics, JY has revolutionised Oriental art by integrating his scientific knowledge and philosophical interests into his artistic process. Known for capturing movements of leopards in his monochromatic paintings, JY believes that "if one pursues physics to the extreme, one will reach a high level of spirituality.” Through his works, JY explores the concept of time and evokes a sense of timelessness.

Prior to becoming an artist, JY worked as an institutional scientist in Japan. He sees the leopard as a metaphorical counterattack against the contemporary art society. In 1992, JY’s art was featured in the group exhibition Journey of Asian Contemporary Art at the Museum of Modern Art in Saitama, Japan. Drawing inspiration from the teachings of Chinese philosopher Zhuangzi, his artworks engage in a discourse that navigates the realms of reductionism in science and intellectual ideologies.