ARTICLES

矢柳剛とユーモアの精神

評価され続けているアジアのアート

11/23

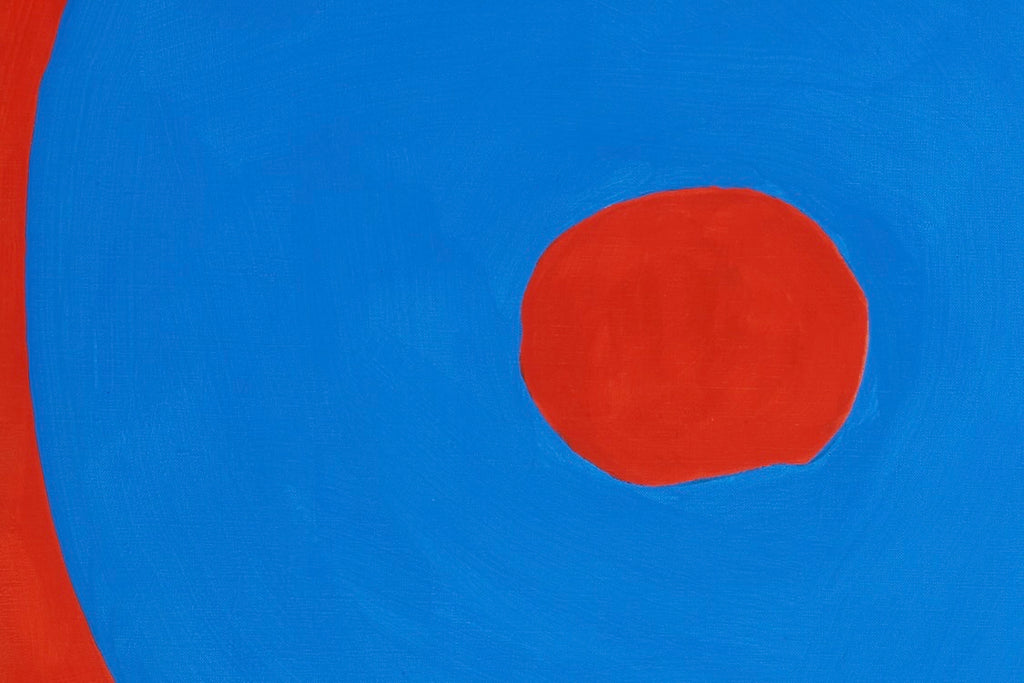

『矢柳剛: いまここで挑戦。前へ!』Whitestone Ginza New Gallery, 2018

国際的に評価されているアーティストやアジアのアートマーケットに関しての書籍『今、評価され続けているアジアのアート』をデジタルアーカイブとしてお届けするシリーズ企画。第11回目は、矢柳剛をご紹介する。

矢柳剛とユーモアの精神

寺嶋弘道

本郷新記念札幌彫刻美術館館長

版画、絵画からインスタレーションまで多岐にわたる創作活動

もう30年近く前のことだが、筆者の在籍した北海道立帯広美術館で矢柳剛の画業40年を回顧する展覧会を開くとなったとき、作者から思いもよらぬ提案があったことを思い出す。平成三年(1191)九月の美術館のオープンからまだ半年という時期のことである。

その提案とは、展覧会の会期中、交通の基点である帯広駅から帯広美術館までのおよそ3キロの道路沿いに、「矢柳文様の幟」を10メートル間隔で設置せよ、というものだった。新装開店の店頭を飾る大安売りの幟のように、あるいは祭礼の日に街中に掲げられる神社の幟のように、あるいは街道沿いの交通安全の黄色旗のように幟を連ねよ。そして、たどり着いた先の美術館では、正面の国旗掲揚塔に特大の矢柳旗を掲げるというのである。

これには驚いた。まず品がない。金もかかる。住民や道路管理者の許可も必要だ。設置作業や維持管理も厄介だとすぐに想像できる。なにより、高尚で気高い美術館にふさわしくないではないか。

結局、この幟旗街道計画は実現することなく、国旗掲揚塔に毎日、長さ5メートル白黒縞文様の《波》と名付けられた矢柳幟を掲げることで落ち着いた。センターポールではなかったのだけれど…。

奇をてらった看板替わりの広報手段という点が疑義を呼んだ結果である。しかし、アートのプロジェクトと考えれば、なんとも楽しくダイナミックで、目的も明確なプランではなかったか。しかも矢柳剛という作家の表現の核心が現れている。展覧会で絵画作品を並べる以上の意義があったかもしれない。

このとき、もう一つ実現できなかったプランがある。開館まもない帯広美術館は、現代造形への視点を鮮明に打ち出し、それが運営の特色として注目を集めていた。作家招聘事業として、アーティストの滞在制作や市民との公開共同制作にも取り組んだ。今でいうアーティスト・イン・レジデンスであり、市民とのコラボレーションである。

矢柳剛展のときにも作家招聘事業を実施した。展覧会開幕直前のゴールデンウィークの最中、「矢柳剛=美の現場 宇宙へのオマージュ」と題して市民参加による公開制作が行われた。会場となった美術館正面入口前のモニュメント広場に牧草ロールを次々とトラックで運び入れてはほぐし、その藁を使って、高さ6メートルの巨大なインスタレーション作品を作り上げたのである。小山のように積み上げられた造形物の頂点には、矢柳カラーに着色された人型の足がみえる。制作に参加した市民は、これもまた矢柳カラーのお揃いのヨットパーカーを着て藁にまみれていたのだから、春の休日、美術館を訪れた人びとはさぞ驚いたことだろう。

牧場主の長男として育った矢柳剛にとって、藁という素朴な材料は少年時代から身近に親しんだ素材である。北海道ならではのこの天然素材を用いて、コンクリートで囲まれた現代建築の広場の中に、人びとがかつて見たこともない光景を現出させたのはなぜか。自然と都市の対比によって、今日の文明社会を諧謔しているのは間違いない。さらにタイトルが示すように、宇宙と大地と人間の呼応を壮大なスケールで表してもいる。だが、いささかロマンティックにすぎるのではないか。

実現できなかったプランに話を戻そう。作者から最初に提案があったのは、この広場に立つ高さ4メートルのモニュメント彫刻、ブールデルのブロンズ像《勝利》を藁の山で覆いたいというものだった。頭部だけが露出するようにして。

これには驚いた。新しい美術館のシンボル彫刻を埋めてしまうと言うのだ。その存在を否定するかのような扱いである。確かにシャープでスマートな現代建築にこの近代彫刻は多少不釣り合いかもしれない。しかし、来場者を最初に迎え入れる場所で、一番重要な役割を果たしている。周囲にはくだんの国旗掲揚塔があるだけだ。なにより、美の殿堂としての美術館の威厳を揺るがしかねない。

「宇宙へのオマージュ」 1992 インスタレーション

作品のすべてに流露するユーモア精神

最終的に作者と折り合いをつけた表現が、先に触れた《宇宙へのオマージュ》というインスタレーションの造営であった。大地に屹立する彫像に替えて、藁の造形物には《宇宙からきた女》という極彩色のマネキンが頭を埋めた。他方、その構想を描いたドローイング作品を展覧会場に展示し、さらに、藁の造形物からブールデルの上半身が突き出ている記録写真もカタログに掲載した。作者の意図するところは視覚的につかみ取れるようにしたのである。

このドローイング作品は、色彩も美しく手業の痕跡もあり写真のコラージュにも優れた秀作であったが、作品のタイトルを知って、また驚かされた。《ブールデルが笑う》と名付けられていたからである。えっ、なんというユーモア! 美術大国フランスの偉大な彫刻家が、誰を、何を、如何に笑うというのか。一連の制作プランをめぐる顛末を笑っているのはむろんのことだが…。

積み藁の情景といえば、ミレーの《落穂拾い》やモネの《積み藁》が思い浮かぶ。これにブールデルを重ね合わせれば、矢柳剛という現代に生きる作家が藁を積み上げて表そうとしたものの本質に辿り着くことができよう。つまり、そうした名作に代表される近代美術の在り方、さらには美術館という制度そのものに目が向けられているのである。美の権威への皮肉と諧謔である。あるいは、西欧アカデミズムに対しユーモアたっぷりの反旗を翻すといってもよい。

ユーモアとは明治半ばに定着した外来語で、英語のヒューマーと同じ言葉だ。滑稽や諧謔など漢語表記に適さず、音をそのまま記したカタカナ語である。ラテン語のフモールが語源で、血液や粘液など人間の体液の意。したがって、ユーモアは人間の生存に欠くことのできない潤滑オイルにたとえられる。ヒューマンやヒューマニズムに通じる言葉だから、人間の精神活動の根源から湧きあがるものの一つである。矢柳剛の作品には、そのどれにもユーモアがあふれている。

本稿に記した二つの非実現プランも、ユーモアというフィルターを通してみれば、クスッと笑えるではないか。現実に直面している困難や課題に真正面から向き合うことは大切である。しかし、生真面目に過ぎたとき、ユーモアのセンスがあれば世界を広げることが可能であったと、今は振り返るのである。

矢柳剛の作品は、祝祭的な色彩にも単純明快な形態にも独自の表現様式が確立されていて、すぐにそれだと判る。そうした美質に加えて、ユーモアの精神こそがこの人の奥深い個性である。人間なら誰しもが持っている人間らしい可笑しみ。生まれながらにして備わったこのユーモアという活力を表現する力こそ、矢柳剛を芸術家たらしめていると思うのである。

「波」 1991 インスタレーション

寺嶋弘道(てらしま ひろみち)

昭和30年北海道滝川市生まれる。金沢美術工芸大学で彫刻を学び卒業後学芸員に。道立三岸光太郎美術館を振り出しに道立近代美術館 帯広美術館、道立文学館、釧路芸術館の勤務経て平成26年道立近代美術館の学芸部長に就任。翌年同館の学芸副館長。平成28年から現職。古代美術から現代アートまで美の迷宮をオールランド似猟歩する。本郷記念 札幌彫刻記念美術館館長。

書籍情報

書籍名:今、評価され続けているアジアのアート

発行:軽井沢ニューアートミュージアム

発売 : 実業之日本社

発売日 : 2019年8月6日

※本記事に掲載されている情報は発行当時のものです。現在の状況とは異なる場合があります。